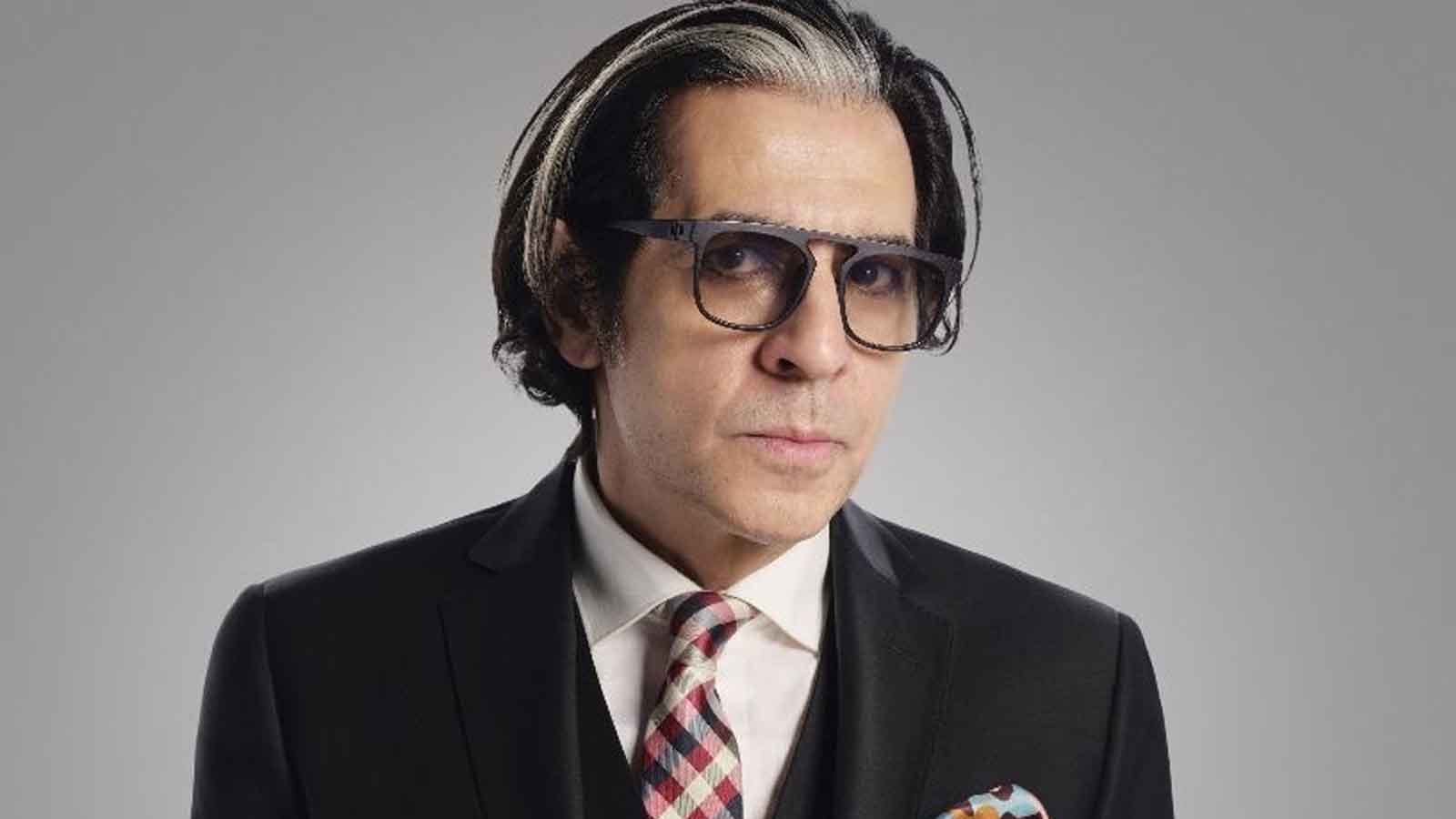

Moderiert von Zehra Aksoy begrüßte die Sendung „Rengârenk“, die den Puls der Kultur- und Kunstwelt einfängt, in ihrer fünften Episode den erfahrenen Maler Muhsin Bilyap, der der türkischen Malerei mit seinem eigenen Manifest die einzigartige Strömung „Alaturkismus“ verlieh. Das Gespräch, in dem der Künstler aufrichtig seine 50 Jahre Erfahrung, die Wurzeln seiner Kunstphilosophie und seinen Kampf um die Schaffung einer Kunstsprache, die zu diesem Land gehört, teilte, war mehr als nur ein Interview; es war fast wie eine Meisterklasse.

„Ich wurde in der Malerei geboren: Rubens an der Wand, die Stimme meiner Mutter in meinem Ohr“

Muhsin Bilyap teilte eine eindrucksvolle Erinnerung, indem er erklärte, dass die Grundlagen seiner unerschütterlichen Bindung zur Kunst schon vor den Worten gelegt wurden: „Meine Mutter liebte die Malerei sehr. Als ich meine Augen öffnete und begann, Mama und Papa zu sagen, hing Rubens an der Wand. Meine Mutter brachte mir Rubens, Gauguin und İbrahim Safi bei.“ Bilyap beschrieb seine Kindheit als „doppellebig“ und erklärte, dass er einerseits ein Kind war, das draußen mit dem Kreisel spielte, andererseits aber eine Seele, die zuhause in der magischen Welt der Bilder lebte. Er betonte, dass das Aufwachsen in einer Familie russischer und Erzurumer Herkunft, in der sich orthodoxe und muslimische Kulturen vermischten, die grundlegende Dynamik war, die die „Gegensätze und Einheiten“ in seiner Kunst nährte. Dieses reiche kulturelle Erbe war zugleich ein Vorbote seines Ansatzes, der Osten und Westen, Tradition und Moderne in seinen Werken vereinte.

Die Geburt des Alaturkismus: Ein Manifest, geboren aus dem Ausdruck „Wie eine türkische Malerei“

Der eindrucksvollste Teil des Gesprächs war die Entstehungsgeschichte der von Bilyap gegründeten Bewegung „Alaturkismus“. Indem er sein Unbehagen darüber äußerte, während seiner gesamten Karriere im Schatten westlich geprägter Kunstströmungen (Surrealismus, Expressionismus usw.) gestanden zu haben, bezeichnete Bilyap dies als eine Art kulturelle Entfremdung. „Diejenigen, die in mein Atelier in Kadıköy kamen, sagten oft über meine Bilder: ‚Ah, wie türkisch diese Gemälde doch sind.‘ Das brachte mich zum Nachdenken“, sagte der Künstler und erklärte, dass ihn dieser Ausdruck dazu veranlasste, seine eigene Kunstsprache zu benennen. Bilyap schilderte den Prozess folgendermaßen: „Ich begann, das, was ich tat, Alaturka-Malerei zu nennen. Denn Alaturka war ein Begriff, der uns sowohl ausdrückte als auch durch Mozarts ‚Rondo alla Turca‘ in der Welt bekannt war. Also nannte ich diese Strömung Alaturkismus.“

Bilyap betonte, dass der Alaturkismus weniger eine Sehnsucht nach der Vergangenheit, sondern vielmehr eine Botschaft für die Zukunft und eine Mission zum Brückenschlag sei. Seiner Meinung nach gab es in der türkischen Malerei einen grundlegenden Bruch: „Unsere Maler, die man modern nennen kann, haben ihre Verbindung zur Tradition verloren. Andererseits haben unsere Freunde, die traditionell arbeiten, ihre Verbindung zur Moderne verloren. Doch die Fähigkeit, beides miteinander zu verweben, wird eine neue türkische Kunst hervorbringen.“ In diesem Sinne übernimmt der Alaturkismus die Verantwortung, das reiche Erbe dieses Landes – von den Seldschuken bis zu den Osmanen, von den Hethitern bis Byzanz – mit einer modernen Interpretation in die Zukunft zu tragen.

Vom Haselnusssack zur Leinwand: Der Geist des Materials und der kreative Prozess

Die Details, die der Künstler über seinen kreativen Prozess teilte, zeigten, wie ganzheitlich er die Kunst betrachtete. Bilyap erklärte, dass er insbesondere die „Jute-Leinwand“ verwendete, die aus Hanf hergestellt wird und durch ihre einzigartige, lebendige Struktur auffällt, und dass er sogar eine Zeit lang „Haselnusssäcke“ in Leinwände verwandelte. Diese authentischen Materialien waren ein wesentliches Element, das die Seele seiner Werke nährte. Den Beginn eines Werkes definierte er mit den Worten: „Ein Werk beginnt im Allgemeinen mit einem Bild, einem Gedanken, einer Vorstellung“, und betonte, dass seine Kunst eine didaktische Erzählung vermeidet: „Statt dass meine Gemälde etwas erklären, möchte ich, dass sie etwas hervorrufen; eine Zeit, eine Epoche, einen Gedanken.“

Kunst, Gesellschaft und Kritik: „Der Künstler existiert zusammen mit dem Publikum“

Muhsin Bilyap brachte eine wichtige gesellschaftliche Kritik vor, indem er auf das Fehlen eines „Kunstlebens“ in der Türkei hinwies. „In der Türkei gibt es Künstler, es gibt Sammler, aber es gibt kein Kunstleben. Es gibt keine Kanäle, die gewöhnliche Menschen für Kunst begeistern“, sagte Bilyap und wies darauf hin, dass die Populärkultur – von Fernsehserien bis zu Zeitungen – die Kunst ausschließt. Er betonte die entscheidende Rolle des Publikums für das Überleben der Kunst: „Ein Künstler ist allein nichts. Das Publikum ist nicht nur derjenige, der kommt und zusieht; die größte Kraft, die den Künstler am Leben erhält, ist das Publikum selbst, und dies ist ein untrennbarer Teil der Kunst“, und übertrug damit den Kunstliebhabern eine große Verantwortung. An diesem Punkt erinnerte er an die Kritik des verstorbenen Kunstkritikers Elif Naci: „Unsere Maler gingen direkt nach Paris, ohne zuvor das Museum für türkisch-islamische Kunst zu betreten“, und an die eindringliche Bitte seines Akademieprofessors Leopold Levy: „Imitiert nicht den Westen, in eurer eigenen Geografie gibt es einen unglaublichen Schatz“, womit er einmal mehr bewies, wie tief und historisch notwendig der Alaturkismus war.

Die vollständige Version dieses tiefgründigen und inspirierenden Gesprächs mit dem Maler Muhsin Bilyap über Kunst, Geschichte und Leben erwartet Kunstliebhaber auf den Webseiten des Türkei Nachrichtenportals und auf dem YouTube-Kanal.